【YouTube動画】

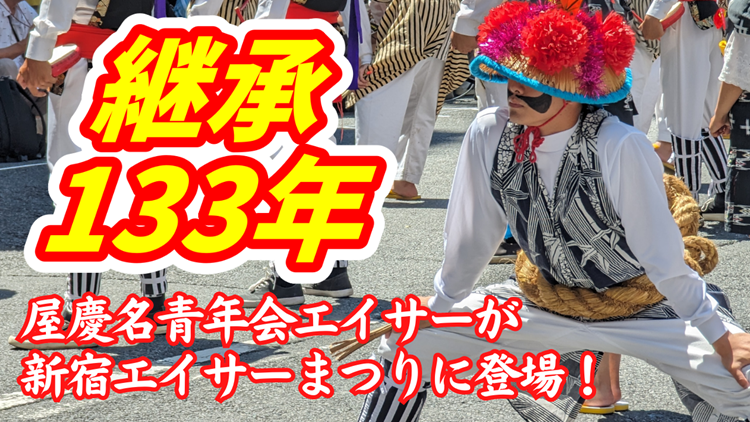

今回は「新宿エイサーまつり2023」に初登場した屋慶名青年会エイサーの動画を解説つきでお届けします。

<ご案内>

屋慶名青年会エイサーとは

沖縄本島うるま市与那城の屋慶名青年会による伝統エイサーです。1890年(明治24年)に結成され今年で継承133年となります。

「沖縄全島エイサーコンクール」(現在の沖縄全島エイサーまつり)に第1回(昭和31年)から出場しており特別賞を受賞。第4回では優勝を果たしています。

平成8年(1996年)には環境庁主催「日本の音風景百選」において沖縄のエイサーで唯一認定を受けています。

長い歴史を持ちながらも屋慶名エイサーは時代と共に変化しており、自らを「近代エイサー」と呼んでいます。伝統の型を守りつつも、より良い型に進化させていくのが屋慶名エイサーの特徴であり「伝統の近代エイサー」「近代エイサーの雄」と呼ばれます。

演舞の特徴は以下の通りです。

- 旗頭、酒カタミヤー、大太鼓、パーランクー、ジーヌー(手踊り)、チョンダラー、地謡で構成される。

- 縦横無尽に変化する陣列の動き

- 太鼓隊は錦紗の頭巾に陣羽織、打掛けなどを着用しており、豪華絢爛な衣装が特徴。地謡の衣装や旗も華やか。

- 大太鼓は2名のみでパーランクーが中心。チョンダラーの人数が多いのも特徴で、チョンダラーを主役とする演舞「馬山川」も存在する。

- 七月エイサー、与勝海上めぐり、そんばれー、馬山川(バザンガー)、砂辺の浜、月夜の恋、守礼の島、花笠節など、屋慶名エイサーには多彩な演舞曲がある。